Wenn eine Frau während der Uraufführung ruft, »Hilfe, ein Verrückter!«, und der Komponist darauf nur erwidert, »Sie hat es verstanden!«, dann ist klar: Dieses Stück muss etwas Besonderes sein! Hier kommen sieben Fakten zu einem einzigartigen Werk der Musikgeschichte: Ravels Boléro.

1. »Boléro« – ein Plan »B«

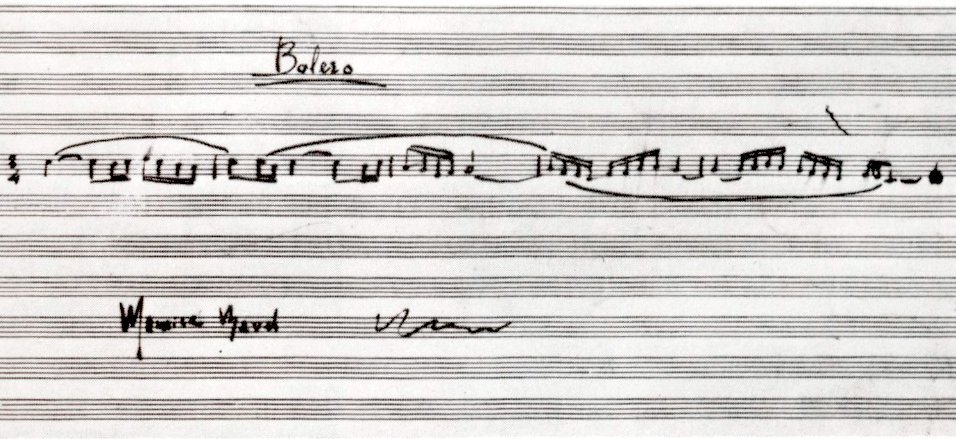

Eigentlich wollte Ravel den Boléro gar nicht schreiben. Als die Tanz-Performance-Ikone Ida Rubinstein ihn um ein »Ballett spanischen Charakters« bittet, hat Ravel zunächst eine einfache Lösung im Sinn: Er könnte doch sechs Stücke aus Isaac Albéniz’ Klavierwerk Ibéria orchestrieren. Doch Ravel bekommt die Rechte nicht und ist gezwungen, selbst den Stift in die Hand zu nehmen. Seine Idee: ein Thema, »das keine Minute lang ist und dieses bis zu 18 Minuten lang wiederholen.«

2. Was passiert? Passiert was?

Was zunächst wie ein Scherz klingt, meint Ravel durchaus ernst. Der Boléro besteht aus zwei ähnlichen Themen, die über einem immer gleichen Rhythmus der Kleinen Trommel insgesamt 18-mal wiederholt werden. Das einzige Veränderungsmoment: das stetig wachsende Crescendo und die bei jeder Wiederholung wechselnde Besetzung. Aber halt – eine simple Struktur, ein Rhythmus zum Nachklopfen und eine Melodie, die sofort ins Ohr geht? Was ist daran so »verrückt«? Eben die Tatsache, dass im Boléro eigentlich nichts passiert, die ewige Wiederholung des Gleichen – so etwas hat das Publikum noch nie gehört, darauf war es nicht gefasst.

3. Sex Sells?

Bewunderung und Bestürzung müssen sich nach der ersten Aufführung die Waage gehalten haben. Das gilt auch für die Choreografie. Mit erotisch-lasziven Bewegungen räkelt sich Ida Rubinstein über die Bühne und wird dabei von 20 jungen Tänzern umgarnt. Schnell umkreisen Ravels Ballett sexuelle Konnotationen, auch weil die Musik den Verlauf einer orgastischen Ekstase nachzeichnet – ein langes Vorspiel, das zu einem rauschenden Höhepunkt führt. Sex sells also?

4. Ravel vs. Toscanini

Auf das Ballett trifft das nicht zu. Heute kennen wir den Boléro vor allem als Konzertstück. Die erste konzertante Aufführung in den USA dirigiert Arturo Toscanini in New York am 14. November 1928 – in einem viel schnelleren Tempo, als es dem Komponisten lieb ist. Ravel tobt. Toscanini entgegnet: »Sie verstehen gar nichts von Ihrer Musik. Würde ich sie nicht so spielen, hätte sie gar keinen Effekt.« Darauf Ravel: »Dann spielen Sie sie halt nicht.«

5. »Boléro« on Ice

Doch nicht nur im Konzertsaal ist der Boléro zu hören: Im Eisstadion der Olympischen Winterspiele in Sarajevo bekommt das Stück einen denkwürdigen Auftritt: Die Briten Jayne Torvill und Christopher Dean präsentieren eine legendäre Kür auf den Boléro und gewinnen 1984 Gold im Paartanz: Alle Jurymitglieder geben die Höchstnote 6,0 in der B-Note. Das Werk geht um die Welt und ist seitdem so etwas wie eine Standardmusik der Sportart.

6. Film, Jazz & Rock

Oder im Kino – vor allem in erotischen Kontexten: Berühmt ist die Szene aus dem Film Zehn – Die Traumfrau (1979), in der Bo Derek mit dem Boléro versucht, einen Komponisten zu verführen. Der C3PO-Darsteller Anthony Daniels erinnert sich, dass Regisseur George Lucas ursprünglich den Boléro als Filmmusik von Star Wars nutzte, ehe er John Williams einen Auftrag gab. Auch in Jazz- und Rock-Clubs ist der Boléro zu hören, etwa in der Fassung von Benny Goodman oder Frank Zappa.

7. Ein musikalisches Meisterwerk – ohne Musik?

Heute ist der Boléro überall beliebt. Vielleicht abgesehen von den Schlagzeuger*innen, die 169 Mal den gleichen Rhythmus schlagen müssen, einem Uhrwerk gleich. Nichts darf eiern, nichts darf wackeln. Als Meisterwerk der Musikgeschichte zählt er zu den meistgespielten Werken überhaupt. Äh, Meisterwerk? Auf die Frage, was denn wohl sein Meisterwerk sei, antwortete Ravel: »Der Boléro, denke ich. Leider ist er frei von Musik.«

5 Fragen an »Also sprach Zarathustra«

Wir verraten Ihnen fünf Dinge, die Sie noch nicht über die berühmte Tondichtung von Richard Strauss wussten.

9 Fakten zu Verdi, die Sie noch nicht kannten

»La donna è mobile« können Sie im Schlaf mitsummen, aber wussten Sie, dass Verdi Weinbauer, Abgeordneter und leidenschaftlicher Foodie war?

11 Fakten zum Wiener Walzer

Das geballte Walzer-Wissen für Ihre Konzertpause.